欢迎来到海口观澜湖华侨学校

欢迎来到海口观澜湖华侨学校

粽香传古韵 童心绘端阳

小学部端午节跨学科主题活动纪实

五月,夏风裹挟着粽香漫过校园檐角,艾草青青摇曳成诗。观侨小学的孩子们簪蒲佩兰,以十指为舟楫,溯流千载文化长河。从水墨丹青到竹丝经纬,从药草清香到诗词墨韵,一场跨越时空的端午盛宴,在童心的浇灌下绽放出灼灼华光。

水墨丹青绘端午 国粹新韵绽童心

美术教室里,孩子们执笔蘸墨,将京剧脸谱与粽子巧妙结合。生旦净丑的眉眼间,藏着粽叶的清香;斑斓油彩的纹路中,流淌着千年文化的韵律。一幅幅"京剧粽子"跃然纸上,传统与现代的碰撞,让端午的图腾在童笔下焕发新生。

贝阙珠宫映端午 非遗新彩缀华章

玲珑贝母染霞光,万粒珠玑落玉盘。孩子们指尖轻拈天然贝片与淡水珍珠,在檀木框内勾勒各色花朵的绚丽。当灯影掠过凹凸的珍珠浮雕,千年非遗技艺便在童趣构图里粼粼生辉,每一粒微光都是屈子遗落的诗行,在光阴长河中重新闪烁。

朱砂拓印铭初心 红色记忆永流传

在"红色传承拓印"中,孩子们将革命诗词、爱国箴言拓于宣纸。朱砂如血,墨香沁脾,当稚嫩的手掌轻抚凹凸的雕版,历史的温度便穿透纸背,烙进滚烫的赤子心。

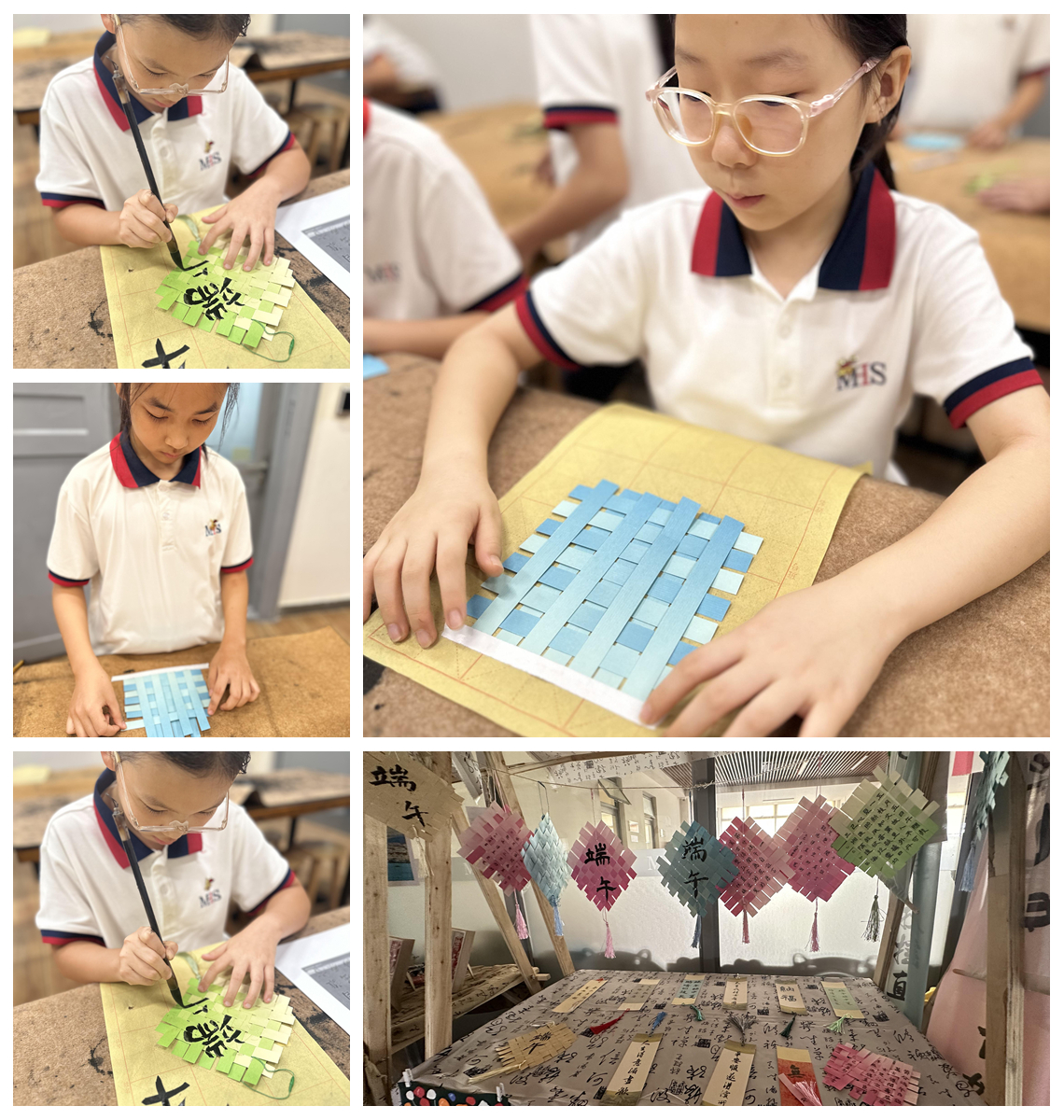

竹丝经纬承古艺 方寸之间见山河

一根竹篾编岁月,半幅雅画寄端阳,竹丝细语诉端阳,让两千年的编织智慧,在端午时节编织成诗以竹为笔,以篾为墨,非遗竹编技艺遇上端午节传统文化。

指尖揉捏端午情 粘土塑出玲珑心

彩泥在掌心翻飞,化作碧玉般的粽叶与珍珠似的糯米。孩子们用粘土搭建起立体"粽子框架",金丝绕边、流苏垂缀,方寸之间皆是匠心,每一件作品都如微缩的时光宝盒。

彩笔点染端午蛋 玲珑巧思寄安康

素白的鸭蛋化作画布,孩子们以茜草染红、蓝靛描青。有的绘出憨态可掬的粽娃娃,有的描绘神龙的威严,更有将楚辞佳句细细勾勒。当五彩蛋装入艾草锦囊,便成了最灵动的端午护身符。

笔走龙蛇书楚辞 墨香千年润童心

书法教室内,狼毫轻提,墨落生花。孩子们屏息凝神,每一笔皆是与屈子的隔空对话。墨色浓淡间,粽叶的脉络仿佛化作篆隶风骨,艾草的清气氤氲成行草烟云。当童稚的笔锋游走过千年诗行,那些曾照亮汨罗江的星月,此刻正在砚台中漾起微光。

五色丝线系福缘 腕间虹霓佑年华

“一缠长命缕,再结安康扣”。七彩丝线在指间翩跹,编织成寓意驱邪避疫的五彩绳。金木水火土五色流转,既是五行相生的哲学,亦是老师对孩童最温柔的叮咛。当孩子们互系手腕时,友情与祝福也在此刻永恒缠绕。

艾草清香驱疾疫 药锤声声叩安康

教室里氤氲着艾草芬芳,孩子们将晒干的艾叶填入布囊,扎成养生小锤。轻轻敲打肩颈,草药香随风散逸,仿佛看见古人"采艾悬门户"的剪影。这传承千年的草木智慧,正以童真的方式续写新的健康诗篇。

香囊暗解相思扣 巧手缝尽端午愁

穿针引线,缝制香囊。薄荷清凉、白芷馥郁、丁香温润,中草药在绫罗间低语。有孩子绣上龙舟竞渡,有孩子缀以流苏叮当,当香囊佩于襟前,连风都染上了文化的气息。

青叶裹就千年味 亲手包尽家国情

班级化作粽香工坊,箬叶折成漏斗,糯米裹着蜜枣,彩绳系紧思念。尽管小手包出的粽子形状各异,但投入沸水的那一刻,孩子们终于懂得:原来粽香里的家国情怀,需用双手的温度慢慢熬煮。

屈子故事代代传 童声琅琅诵华章

语文课上,红领巾们轮流讲述端午典故。从屈原投江的悲壮,到曹娥寻父的至孝;从伍子胥的忠烈,到白蛇传说的奇幻。童声清越,穿越时空与先贤对话,让民族精神的火炬永不熄灭。

这个端午,观侨娃娃们以手抵心,触摸中华文明的肌理。当非遗技艺邂逅童真创意,当古老传说融入现代教育,传统文化的种子便在这粽香艾影中悄然萌芽。愿这份对先祖智慧的敬畏与热爱,如汨罗江水,永远奔腾在华夏儿女的血脉之中。